|

|

|

漢字の歴史と書体

甲骨文字の時代から現代まで三千数百年、漢字はとぎれることなく、同じ民族が使用し、育ててきたものです。この間に各種の書体が生まれました。

書体とは筆使いや構造・字形を異にする漢字のスタイルのことです。字が実用のものであることを考えても、その中から自然と各時代を特徴づけた書体が生まれたようです。

こうした各種書体に興味を持ち、その書き方を身につけたいものです。そうすることによって書の視野が一層拡がり、書生活も豊かになると思います。

楷・ 行のみでなく草書や篆書・隷書などの書体字典を紹介しておきます。 『書道大字典』伏見沖敬編 角川書店より |

|

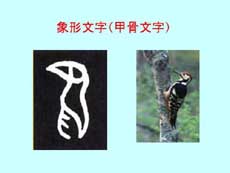

象形文字

漢字のルーツは約3500年前の中国・殷代(前1700頃〜前1100頃)の甲骨文字にさかのぼります。これは占いのために亀の甲羅や獣骨に文字を刻みつけたものですが、象形文字は書のルーツを探るうえで貴重な資料のひとつです。 |

|

書体の移りかわり

周代(前1100〜前221)には青銅器の銘文に見られる金文があらわれました。これらの文字は絵のような形をしていましたが、秦代(前221〜前206)になって「小篆」のような形になります。これは装飾的で複雑な字形をしています。以上をまとめて「篆書」と総称します。

漢代(前206〜後220)になるとさらに簡素化され、「隷書」になります。そしてより速く美しく書くための工夫がなされ、三国・南北朝時代(220〜589)には「楷書」「行書」「草書」がつくられました。 |